К 300-летию Российской академии наук

Российская академия наук учреждена по распоряжению императора Петра I Указом правительствующего Сената 8 февраля (28 января) 1724 года.

Российская академия наук – государственная академия, занимающаяся фундаментальными исследованиями в области естественных, технических, медицинских, сельскохозяйственных, общественных и гуманитарных наук, а также осуществляющая руководство научными исследованиями в Российской Федерации.

В 1747 г. императрица Елизавета Петровна присвоила учреждению постоянное название – Императорская академия наук и художеств в Санкт-Петербурге. Впоследствии оно называлось Императорской академией наук (1803–1836), Императорской Санкт-Петербургской академией наук (1836–1917). В мае 1917 г. была переименована в Российскую академию наук. В 1925 г. получила название Академия наук (АН) СССР.

В 1934 г. АН СССР была переведена из Ленинграда в Москву вместе с рядом научных учреждений.

21 ноября 1991 г. была воссоздана Российская академия наук, которая стала правопреемницей АН СССР на территории России.

8 февраля 1999 г., в честь празднования 275-летия Российской академии наук, установлен праздник – День российской науки.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ от 06.05.2018 № 197 о праздновании в 2024 году 300-летия Российской академии наук.

В 2024 году наша страна отмечет знаковое историческое событие государственного масштаба – 300-летний юбилей Российской академии наук.

История становления и развития Академии наук своеобразна и поучительна, но она неотделима от истории России и судьбы ее народов. Научные школы и традиции, сложившиеся в Академии наук, сохранились и лучшие из них получают дальнейшее развитие в XXI веке. Российская Академия наук, вставшая на почву государственного признания и уважения, явилась средоточием научных и просветительских тенденций и сделала нашу страну крупнейшей научной державой.

300-летие Российской академии наук широко отмечает и Рязанская областная универсальная научная библиотека им. Горького. В мае сотрудники библиотеки провели уличную акцию с раздачей буклетов, содержащих краткие сведения об академиках Академии наук, чьи корни или научная деятельность были связаны с нашим краем. Участники акции единодушно согласились, что живя на Рязанской земле, могут по праву гордиться потрясающими достижениями научной мысли ученых, наших земляков.

Академики, родившиеся в Рязани

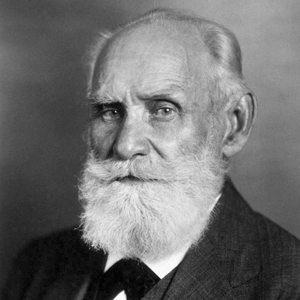

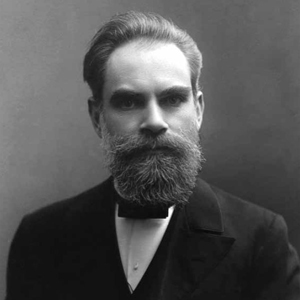

Павлов Иван Петрович (1849–1936)

Родился 14 (26) сентября 1846 г. в Рязани.

Один из авторитетнейших ученых России, физиолог, психолог, создатель науки о высшей нервной деятельности и представлений о процессах регуляции пищеварения; основатель российской физиологической школы.

Ученик Рязанского духовного училища и Рязанской духовной семинарии. Окончил Императорскую медико-хирургическую академию (1875–1879). Член-корреспондент Императорской Санкт-Петербургской Академии наук по разряду биологическому Физико-математического отделения с 1 декабря 1901 г., ординарный академик по тому же Отделению (сравнительная анатомия и физиология) с 1 декабря 1907 г.

В 1904 г. И. П. Павлову первому в нашей стране была присуждена Нобелевская премия в области медицины и физиологии за «воссоздание» истинной физиологии пищеварения.

C 1925 г. вплоть до конца жизни И. П. Павлов руководил Институтом физиологии АН СССР (ныне один из институтов Отделения биологических наук Российской академии наук – Институт физиологии им. И. П. Павлова РАН).

Умер 27 февраля 1936 г. в Ленинграде.

В Рязани именем академика названа одна из центральных улиц города, где находится Мемориальный комплекс «Музей-усадьба И. П. Павлова». Его имя носит Рязанский Государственный медицинский университет. Перед концертным залом филармонии возвышается памятник И. П. Павлову.

Черепнин Лев Владимирович (1905–1977)

Родился 30 марта (12 апреля) 1905 г. в Рязани в доме своего деда Алексея Ивановича Черепнина – агронома и историка, активно участвовавшего в работе Рязанской архивной комиссии. Отец – Владимир Алексеевич Черепнин, историк и юрист.

Лев Владимирович Черепнин – советский историк-медиевист, специалист в области российской истории, источниковедения, историографии, вспомогательных исторических дисциплин. Академик Академии Наук СССР с 28 ноября 1972 г.

Лауреат Государственной премии СССР, премии им. М. В. Ломоносова МГУ (1957). Заслуженный деятель науки РСФСР (1970). Автор более 400 научных работ, в их числе 30 крупных публикаций в области российской истории эпохи феодализма, источниковедения, историографии, вспомогательных исторических дисциплин.

Умер Л. В. Черепнин 12 июня 1977 г. в Москве.

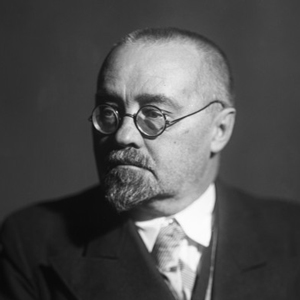

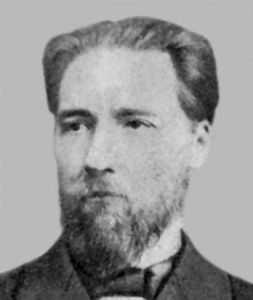

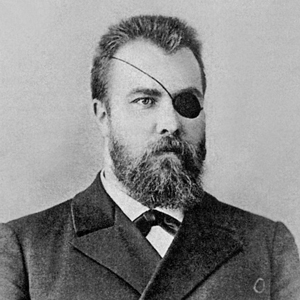

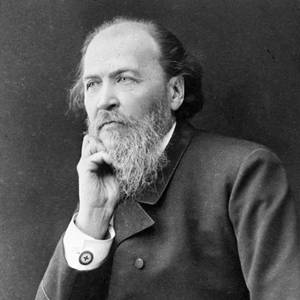

Марков (старший) Андрей Андреевич (1856–1922)

Родился 2 (14) июня 1856 г. в Рязани.

Русский математик, академик, внесший вклад в теорию вероятностей, математический анализ и теорию чисел. Член Санкт-Петербургского математического общества, действительный статский советник.

А. А. Марков с 13 декабря 1886 г. был избран адъюнктом физико-математического отделения (чистая математика); с 3 марта 1890 г. – экстраординарный академик, а с 2 марта 1896 г. – ординарный академик Императорской Санкт-Петербургской академии наук. С 1880 г. – приват-доцент, с 1886 г. – профессор физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета.

Умер 20 июля 1922 г. в Петрограде.

Ряд научных понятий (алгоритмы, числа, спектр, цепь, модель) названы в честь академика. Советская и российская математическая премия Маркова присуждается с 1971 г. за выдающиеся результаты в области математики.

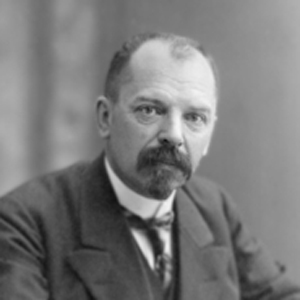

Архангельский Андрей Дмитриевич (1879–1940)

Родился 26 ноября (8 декабря) 1879 г. в Рязани. Русский и советский ученый-геолог, профессор.

В 1898 г. окончил Рязанскую гимназию с золотой медалью. В 1904 г. окончил естественнонаучное отделение физико-математического факультета Московского университета. Первое исследование написал еще студентом. После окончания университета остался работать в нем на кафедре геологии. В 1918 г. утвержден в должности профессора Московского университета. А. Д. Архангельский также преподавал в Горной академии и в Межевом институте в Москве, с 1930 по 1933 г. – в Московском геологоразведочном институте. В 1918 г. был введен в состав Особой комиссии по изучению Курской магнитной аномалии и руководил всей геологической частью ее разведки.

Умер 16 июня 1940 г. в Москве. С июля 1940 г. один раз в три года присуждается Премия имени А. Д. Архангельского за лучшую оригинальную научную работу по геологии.

Гулевич Владимир Сергеевич (1867–1933)

Родился 6 (18) ноября 1867 г. в Рязани в дворянской семье потомственного педагога и директора Рязанской гимназии Сергея Викентьевича Гулевича (1843–1901).

Российский биохимик, ординарный профессор и ректор Московского университета. Член-корреспондент по разряду биологическому Отделения физико-математических наук с 15 января 1927 г. Академик по тому же Отделению (физиология) с 12 января 1929 г.

Умер 6 сентября 1933 г. в Москве.

Пугачев Владимир Семенович (1911–1998)

Родился 12 (25) марта 1911 г. в Рязани.

Умер 25 марта 1998 г. в Москве.

Тиходеев Николай Николаевич (1927–2008)

Родился 7 декабря 1927 г. в Рязани.

Специалист в области электроэнергетики, техники высоких напряжений и передачи электроэнергии. Член-корреспондент по Отделению физико-технических проблем энергетики (энергетика, включая атомную) с 15 марта 1979 г. Академик по тому же Отделению (электрофизика) с 11 июня 1992 г., доктор технических наук, профессор.

Умер 8 ноября 2008 г. в Санкт-Петербурге.

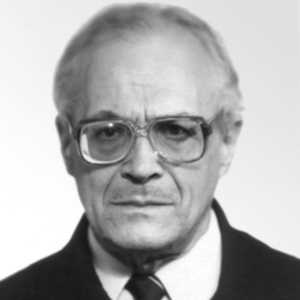

Мясоедов Борис Федорович (р. 1930)

Родился 2 сентября 1930 г. в Рязани.

Специалист в области радиохимии, аналитической и неорганической химии. Член-корреспондент по Отделению общей и технической химии (техническая химия) с 15 декабря 1990 г., академик по тому же Отделению (химия) с 31 марта 1994 г., доктор химических наук, профессор.

Ведет большую научно-организационную работу, являясь заместителем Академика-секретаря Отделения химии и наук о материалах, руководителем Секции химических наук ОХНМ, председателем Межведомственного научного совета по радиохимии РАН и Росатома, руководителем секции № 11 ГК Росатом, заместителем председателя Научного совета РАН по научным проблемам уничтожения химического оружия и Национального комитета российских химиков, членом Комитета по ядерной и радиационной безопасности Национальных академий наук США и руководит диссертационными советами при ГЕОХИ РАН и ФГУП «Маяк». Член экспертного совета Высшей аттестационной комиссии, главный редактор журнала «Радиохимия», член редколлегий отечественных и международных научных журналов. Председатель совета Межведомственного научного совета по радиохимии при президиуме РАН и Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». В 94 года Борис Федорович, наш земляк, занимает почетную должность заместителя председателя Совета старейшин РАН и принимает поздравления с юбилеем Академии наук.

Уроженцы Рязанской земли

Семья Ляпуновых

Семья Ляпуновых (из древнего рода дворян Рязанского княжества) с первой трети XIX в. известна рядом выдающихся ученых.

Василий Александрович Ляпунов с 1826 г. служил в Казанском университете при ректоре Н. И. Лобачевском. Его внуки: академик, математик А. М. Ляпунов; академик, филолог Б.М. Ляпунов; профессор, член-корреспондент Петербургской Академии наук, химик-органик А. М. Зайцев Среди правнуков: академик, кораблестроитель А. Н. Крылов; известный ученый физиолог, физико-химик В. А. Анри. Праправнук – А. А. Ляпунов стал математиком, основоположником кибернетики в СССР, членом-корреспондентом АН СССР.

Наиболее ярким из представителей этого рода является великий математик, академик Александр Михайлович Ляпунов (1857–1900). Член-корреспондент АН по разряду математических наук Физико-математического отделения с 2 декабря 1900 г., ординарный академик по тому же Отделению (прикладная математика) с 6 октября 1901 г.

Другой академик из этого рода – Борис Михайлович Ляпунов (1862–1943), филолог-славист, языковед. Член-корреспондент по Отделению русского языка и словесности с 1 декабря 1907 г., академик по тому же Отделению (славянская филология) с 1 декабря 1923 г.

Виноградов Виктор Владимирович (1894–1969)

Родился 31 декабря 1894 г. (12 января 1895 г.) в Зарайске (до 1929 г. Зарайский уезд Рязанской губернии) в семье священника. Окончил Рязанскую духовную семинарию. В 1917 г. получил высшее образование, окончив одновременно Историко-филологический и Археологический институты.

Языковед, литературовед-славист, советский лингвист-русист, доктор филологических наук (1940). Основоположник крупнейшей научной школы в языкознании. В 1945 г. ученый совет МГУ присудил В. В. Виноградову престижную первую премию им. М. В. Ломоносова за работу «Русский язык. Грамматическое учение о слове». С 1951 г. В. В. Виноградов – главный редактор журнала «Вопросы языкознания». С 1958 по 1968 г. – директор Института русского языка АН СССР, который в настоящее время носит его имя.

Академик АН СССР по Отделению литературы и языка (русский язык) с 30 ноября 1946 г. Лауреат Сталинской премии (1951).

Умер 4 октября 1969 г. в Москве.

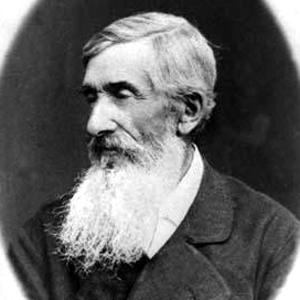

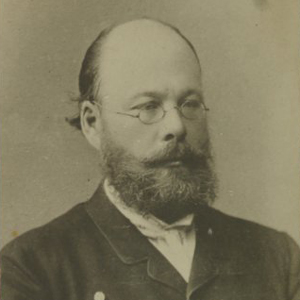

Срезневский Измаил Иванович (1812–1880)

Родился 1 (13) июня 1812 г. в Ярославле в семье профессора кафедры словесности древних языков и российского красноречия Демидовского училища высших наук, рязанца по происхождению Ивана Евсеевича Срезневского.

Русский филолог-славист, этнограф, палеограф, выдающийся знаток древнерусской письменности, основоположник славяно-русской филологии. Учениками Срезневского были Н. Г. Чернышевский и Д. И. Писарев. Измаил Иванович является составителем «Словаря древнерусского языка».

Академик Петербургской Академии наук (адъюнкт по Отделению русского языка и словесности с 3 февраля 1849 г., экстраординарный академик с 1 ноября 1851 г., ординарный академик с 4 ноября 1854 г.). Измаил Иванович Срезневский автор работ по русскому языку, археологии, библиографии, методике преподавания языка, этнографии славянских народов, истории древнерусской литературы.

Умер 9 (21) февраля 1880 г. в Петербурге, похоронен по своему завещанию в своем родовом имении Срезнево Спасского уезда Рязанской губернии (ныне Шиловский район Рязанской области). В Рязанском государственном университете находится музей академика.

Семёнов-Тян-Шанский Петр Петрович (1827–1914)

Родился 2 (14) января 1827 года в д. Рязанка в семье отставного капитана лейб-гвардии Измайловского полка, писателя-драматурга Петра Николаевича Семёнова, который, выйдя в отставку, женился и обосновался в поместье Ряза́нка – ныне деревня Урусовского сельсовета Чаплыгинского района Липецкой области (на правом берегу реки Рановы у границы с Рязанской областью).

Русский географ, ботаник, статистик, экономист, путешественник, государственный и общественный деятель. Почетный член Императорской Академии наук (1873) и Академии художеств (1874). Вице-председатель Императорского Русского географического общества (с 1873) и президент Русского энтомологического общества (с 1889).

В 1856–1857 годах исследовал Тянь-Шань, недоступный до этого для европейцев, составил впервые схему зональности горной системы. Инициатор ряда экспедиций в Центральную Азию. Организатор первой переписи населения России в 1897 году.

До мая 1906 года носил фамилию Семёнов, приписку к своей фамилии «Тян-Шанский» он получил, поскольку описал Тян-Шанские горы (в современном написании – Тянь-Шаньские).

Скончался 26 февраля (11 марта) 1914 года в Санкт-Петербурге.

В 2014 году в г. Рязани был установлен бюст П. П. Семёнова-Тян-Шанского. На территории Милославского района Рязанской области в деревне Гремячка (бывшее имение Семёновых-Тян-Шанских в нескольких километрах от поместья Рязанка) создан мемориальный музей.

Пальмов Иван Саввич (1855–1920)

Родился 30 января (11 февраля) 1855 г. в селе Ногайск Ряжского уезда Рязанской губернии в семье священника. С 1866 по 1870 г. учился в Рязанском духовном училище. С осени 1870 г. стал воспитанником Рязанской духовной семинарии, которую окончил в 1876 г. В 1880 году окончил Санкт-Петербургскую духовную академию.

Историк, славист. Доктор церковной истории. Член-корреспондент по отделению русского языка и словесности с 7 декабря 1913 г., ординарный академик Императорской Санкт-Петербургской Академии наук по Отделению русского языка и словесности с 8 октября 1916 года.

Умер 28 ноября 1920 г. в Петрограде.

Костычев Сергей Павлович (1877–1931)

Российский и советский физиолог, ботаник, биохимик и анатом растений, микробиолог. Член-корреспондент по разряду биологическому Отделению физико-математических наук с 2 декабря 1922 г. Сергей Павлович – академик Российской Академии наук по тому же Отделению (ботаника) с 6 октября 1923 г.

Отец Сергея Павловича, Павел Андреевич Костычев (1845–1895) – российский профессор, агрохимик, микробиолог, геоботаник, один из основателей агрономического почвоведения, родился в семье крепостных крестьян в д. Карнаухово Шацкого уезда (ныне в Рязанской области). Сегодня имя П. А. Костычева носит Рязанский государственный агротехнологический университет. Его именем названы улицы не только у нас в Рязани, но и в Брянске, Волгограде, Новосибирске, Тамбове и др. В Музее землеведения МГУ (в Главном здании) установлен бюст П. А. Костычева.

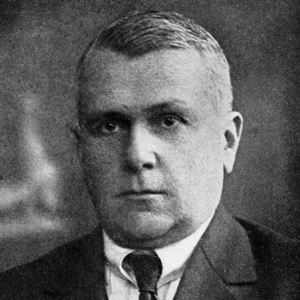

Чаплыгин Сергей Алексеевич (1869–1942)

Родился 24 марта (5 апреля) 1869 г. в г. Раненбург Рязанской губернии. Сергей Алексеевич Чаплыгин – член-корреспондент Академии Наук СССР по разряду математических наук (математика) Отделения физико-математических наук с 6 декабря 1924 г., академик по тому же Отделению (аэро- и гидродинамика) с 12 января 1929 г. В 1899 году, за свои труды о проблеме движения твердого тела в жидкости был награжден большой золотой медалью Академии наук.

Русский и советский механик и математик, один из основоположников современной аэромеханики и аэродинамики. Ему первому среди ученых СССР было присвоено звание Героя Социалистического Труда (1941), заслуженный деятель науки РСФСР (1929).

Умер 8 октября 1942 г. в Новосибирске.

Город Раненбург, где родился академик, переименован 2 октября 1948 г. в Чаплыгин (ныне – Липецкая область). Имя С. А. Чаплыгина носят улицы в различных городах России. Академия наук СССР учредила в 1942 г. премию им. С. А. Чаплыгина «За лучшую оригинальную работу по теоретическим исследованиям в области механики»; с 1995 г. присуждается Золотая медаль имени С. А. Чаплыгина.

Уткин Владимир Федорович (1923–2000)

Родился 17 октября 1923 г., в местечке Пустобор Касимовского уезда (ныне Касимовский район Рязанской области) в семье рабочего.

Советский и российский ученый, конструктор, специалист в области ракетно-космической техники. Дважды Герой Социалистического Труда. Лауреат Ленинской премии. Главный конструктор и начальник КБ «Южное», академик АН УССР (1976).

Владимир Фёдорович Уткин – академик АН СССР по Отделению механики и процессов управления (машиностроение, в том числе транспортное машиностроение) с 26 декабря 1984 г., в 1990–2000 гг. – директор Центрального научно-исследовательского института машиностроения Российского космического агентства в Москве.

Был избран почетным гражданином городов Рязани и Касимова.

Умер 15 февраля 2000 г. в Москве.

Рязанцы увековечили память академика Золотой медалью его имени, присуждаемой по двум номинациям (национальной и региональной). В 2002 г. учреждены премии Рязанской области по науке и технике имени академика В. Ф. Уткина. Именем академика В. Ф. Уткина в нашей стране названы Общественный комитет и Международный фонд ученых и инженеров. Школа, где учился В. Ф. Уткин, и улица в г. Касимове, на которой расположена эта школа, носят его имя. Бронзовые бюсты и мемориальные доски установлены в Рязани, Касимове и Лашме. В 2002 г. к 850-летию г. Касимова открыт мемориальный комплекс, посвященный памяти В. Ф. Уткина. В январе 2002 г. скверу на ул. Циолковского в Рязани присвоено название в честь академика. Рязанскому государственному радиотехническому университету присвоено имя В.Ф. Уткина 1 апреля 2019 г.

Тимаков Владимир Дмитриевич (1905–1977)

Родился 26 июня (9 июля) 1905 г. в с. Пустотино Ряжского уезда Рязанской губернии (ныне Кораблинский район Рязанской области) в многодетной крестьянской семье.

Советский микробиолог и эпидемиолог, создатель научной школы микробиологов и генетиков, организатор системы здравоохранения. После окончания войны, в 1945 г., В. Д. Тимаков возглавил в Москве академический Институт эпидемиологии и микробиологии.

Доктор медицинских наук, Герой Социалистического Труда (1975). С 1948 г. член-корреспондент, с 1952 г. – действительный член (академик) Академии Медицинских Наук СССР Академик АН СССР по Отделению физиологии (медицина) с 26 ноября 1968 г. С 1957 по 1963 г. – вице-президент, с 1968 по 1977 г. – президент Академии Медицинских Наук СССР.

Умер 21 июня 1977 г. в Москве.

Именем академика Тимакова названы улицы Рязани, Томска и Новосибирска. В Новосибирске, на улице Академика Тимакова расположено Сибирское отделение Российской академии медицинских наук.

Любавский Кузьмич Матвей (1860–1936)

Родился 1 (13) августа 1860 г. в с. Большие Можары Сапожковского уезда Рязанской губернии.

Историк. Член-корреспондент по разряду историко-политических наук Отделения исторических наук и филологии с 2 декабря 1917 г. Академик по Отделению гуманитарных наук (русская история) с 12 января 1929 г.

Умер 22 ноября 1936 г. в г. Уфе (Башкирия).

Жаворонков Николай Михайлович (1907–1990)

Родился 25 июля (7 августа) 1907 г. в с. Стрелецкие Выселки Михайловского уезда Рязанской губернии.

Специалист в области химической технологии. Член-корреспондент по Отделению химических наук (химическая технология) с 23 октября 1953 г. Академик по тому же Отделению (неорганическая химия и технология) с 29 июня 1962 г.

Умер 5 августа 1990 г. в Москве.

Жили и учились в Рязани

Янжул Иван Иванович (1846–1914)

Родился 2 июня 1846 г. в местечке Пятигоры Киевской губернии. Выпускник Рязанской первой мужской гимназии. Академик Петербургской Академии наук.

Экономист и статистик, профессор Московского университета. Член Русского технического общества. Член-корреспондент по разряду историко-политических наук Историко-филологического отделения с 4 декабря 1893 г., ординарный академик по тому же Отделению (политическая экономия и наука о финансах) с 4 марта 1895 г. Умер 31 октября 1914 г. в Висбадене.

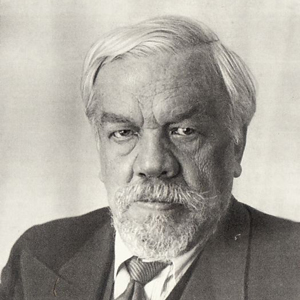

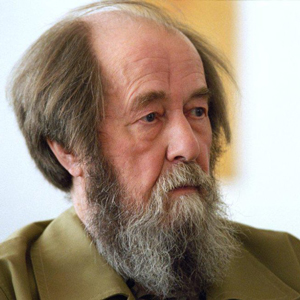

Солженицын Александр Исаевич (1918–2008)

Родился 11 декабря 1918 года в Кисловодске (ранее Терская область).

Писатель, драматург, эссеист-публицист, поэт, общественный и политический деятель. Лауреат Нобелевской премии по литературе (1970), Государственной премии РСФСР им. М. Горького (1990). Академик Российской академии наук (РАН) по Отделению литературы и языка (языкознание) с 29 мая 1997 г., был награжден высшей наградой РАН — Большой золотой медалью имени М.В. Ломоносова (1998).

С июля 1957 г. жил в Рязани, работал учителем физики и астрономии средней школы № 2.

Умер 3 августа 2008 г. в Москве.

А. И. Солженицыну присвоено звание почетного гражданина города Рязани (1990). Мемориальные доски, увековечивающие работу писателя в городе, установлены на здании городской школы № 2 и жилом доме № 17 на улице Урицкого. В главном корпусе Рязанского колледжа электроники открылся музей, посвященный писателю (в 2003 г.). В гостинице п. Солотчи открыта мемориальная комната Александра Солженицына (2015) – в Солотче в разное время Солженицыным были написаны «В круге первом», «Раковый корпус», несколько глав «Архипелага ГУЛАГ». В центре Рязани в особняке XIX в., Доме Салтыкова-Щедрина (Морозова), в составе Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника открылся Центр имени Солженицына (14 августа 2019 г.).

Строев Евгений Алексеевич (1942–1999)

Советский и российский биофизик, доктор медицинских наук, профессор (1976), специалист в области гормональной регуляции ферментных систем. В 1966 г. окончил Рязанский медицинский институт (университет имени академика И. П. Павлова с 1993 г.). Также учился в аспирантуре и затем прошел путь до заведующего кафедрой биохимии до ректора РязГМУ (1987–1999); с созданием в 1994 г. Рязанского областного научно-технического апитерапевтического общества и был избран его председателем. Избирался членом Верховного Совета Российской Федерации и депутатом Совета Федерации России (1994–1996), в последнем возглавлял комитет по вопросам науки, культуры и образования (1994–1996).

Академик РАН по Секции химических и медико-биологических наук (медицинская биохимия) с 7 декабря 1991 г.

Похоронен на Троекуровском кладбище г. Москвы 13 сентября 1999 г.

Известные земляки, члены-корреспонденты Академии наук

Полонский Яков Петрович (1819–1898)

Полонский Яков Петрович – русский поэт и прозаик. Член-корреспондент Петербургской академии наук (1886).

Кравков Николай Павлович (1865–1924)

Кравков Николай Павлович – русский фармаколог, основоположник советской фармакологии, член-корреспондент Российской академии наук (1920), академик Военно-медицинской академии (1914).

Непобедимый Сергей Павлович (1921–2014)

Непобедимый Сергей Павлович – советский конструктор ракетного вооружения, доктор технических наук, профессор. Член-корреспондент Академии наук СССР (1984), член-корреспондент РАН (1991), академик РАРАН (1994), академик Российской академии космонавтики (1998), заслуженный конструктор РФ (2001).

Академия наук – три века служения Отечеству